Mais avant de faire l'état des lieux, il me semble nécessaire de définir le terme de piraterie aérienne, d'expliquer le lien entre le terrorisme et la piraterie, car bien souvent nous entendons parler de piraterie aérienne, de terrorisme aérien, de hijacking, et de sky-jacking.26

2- 1 Piraterie aérienne ou terrorisme aérien ?

"La piraterie aérienne" est définie très généralement comme un acte de violence ou d'intimidation commis par une ou plusieurs personnes, armées, pour des motivations très variables, à bord d'un aéronef, dans le but de s'assurer, contre la volonté de l'équipage, le contrôle de l'appareil au sol ou en vol. On peut donner la même définition pour le terrorisme aérien, seules les motivations peuvent apporter une nuance et une différence aux deux termes. En effet on peut accepter le terme de piraterie aérienne pour tous les actes visant à obtenir une rançon contre la libération d'otages, ou le détournement d'un avion afin de piller son contenu (fret ou /et passagers), et le terme de terrorisme aérien pour tout acte politique visant une compagnie, ou à travers sa compagnie un Etat. Pour la première définition on peut y voir une sorte de "métier" de pirate, pour l'autre une pratique de combat politique. Donc des motivations différentes.

2- 2 Détournement ou déroutement ?

Le déroutement de l'avion est un acte volontaire fait par les pilotes, pour des raisons techniques, ou météorologiques, afin d'amener son avion , ses passagers et son équipage en toute sécurité sur l'aéroport le plus proche afin d'y résoudre son problème.

Le détournement est un acte volontaire exécuté sous la contrainte et la menace par un groupe d'individu s'étant rendu maître de l'aéronef par la force, exerçant une menace contre la sécurité, la vie des passagers et de l'équipage.

Néanmoins avec plus de 900 détournements en plus de 60 ans (1930 à nos jours) et de multiples attentats à l'encontre des aéronefs (le chiffre réel est insaisissable car dans les attentats il faut comptabiliser les vols d'instruments de bord, du matériel embarqué, du sabotage et tout ce que les compagnies ne veulent pas avouer [chantage notamment] pour ne pas ternir leur image de marque.... Jusqu'à l'attentat en plein vol comme ceux commis en 1974 contre la PAN AM, ou UTA, AIR INDIA 27 soit par des groupes terroristes ou des mouvements para militaires et si ce n'est par l'armée elle-même.

2- 3 Définitions et difficulté de définir, le flou juridique,

Lorsqu'en 1954, il a fallu adopter

au niveau des Nations Unies un projet de Code des crimes contre la paix

et la sécurité de l'humanité ainsi qu'un projet de

statut pour une Cour criminelle internationale, les travaux furent suspendus

durant plusieurs années, dans l'attente d'une résolution

concernant la définition de l'agression.

Le texte n'a finalement été

adopté par l'assemblée Générale que le 14 décembre

1974 soit, vingt ans plus tard. En matière de terrorisme, il semble

bien que l'obstacle soit, depuis un certain temps, ce même problème

de définition. Il y eut pourtant plusieurs tentatives de définition,

dont celle de la Convention de Genève du 16 novembre 1937, pour

la prévention et la répression du terrorisme. Cette Convention

ne fut à ce jour ratifiée que par un seul État, l'Inde.

L'obstacle principal à la définition du terrorisme est la différence que les Etats, ayant des systèmes politiques différents, font eux-mêmes entre un terroriste et un combattant de la liberté ou un résistant. Cette divergence fait que bien souvent, celui qui est regardé comme un terroriste par un Etat est considéré comme un combattant de la liberté par un autre tout en étant, pour un Etat tiers, un criminel de droit commun...

Pour les victimes d'une intervention illicite et leurs ayants droit cela ne fait aucune différence si l'engin explosif qui désintégra l'avion quelques minutes après le décollage fut posé à bord de l'aéronef par un résistant, un combattant de la liberté, un terroriste ou bien un criminel de droit commun.

Dans ce contexte d'analyse il nous faut éviter les appréciations subjectives, rester très prudent et définir ce qui peut l'être avec des termes compréhensibles et admis de tous. Nous espérons que cette démarche permettra de voir ce qui n'est pas toujours apparent à première vue et d'avoir quelques éléments de réponse sur les raisons qui poussent ceux que nous appellerons « les terroristes » à choisir pour s'exprimer les transports en commun, et plus spécifiquement le transport aérien international, ainsi que les avantages qu'ils y trouvent. Le Manuel de sûreté pour la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite de l'OACI28 dénombre certains de ces actes sans toutefois prendre le risque de les définir : « Capture illicite d'aéronef, acte de sabotage ou attaque armée, dirigée contre les aéronefs utilisés dans le transport aérien, leurs passagers et leurs équipages, le personnel au sol, les aérodromes civils et autres installations aéroportuaires utilisées pour le transport aérien ».

L'article 11 de la Convention de Tokyo du 14 septembre 1963 définit plus précisément les infractions : « Puisque, illicitement, et par violence, ou menace de violence, une personne à bord a gêné l'exploitation d'un aéronef en vol, s'en est emparé ou en a exercé le contrôle, ou lorsqu'elle est sur le point d'accomplir un tel acte (...) ». Il est à noter qu'il est possible d'exercer le contrôle d'un aéronef en vol sans manipuler directement les commandes de vol.

Plus spécifiquement si les détournements d'avion répondent à certains éléments constitutifs de la piraterie, l'exégèse de l'article 15 de la convention de la haute mer révèlent une certaine parenté avec la piraterie maritime, permettant l'applicabilité des critères traditionnels au domaine aérien, se greffent néanmoins des éléments caractéristiques du seul détournement d'avion qui font de lui une catégorie bien particulière : celle du terrorisme.

Forme particulière de piraterie, le détournement d'aéronef est limité dans le temps et dans l'espace. Contrairement aux voiliers du XVII. siècle, un avion a une autonomie et un nombre de points d'arrivée limités : il ne peut disparaître aux yeux de tout le monde et le moment de quitter l'appareil est en principe un moment critique pour les auteurs du détournement. De plus, la grande majorité des détournements d'aéronefs est effectuée dans un but politique ; or on ne peut, du point de vue du tacitement pénitentiaire, assimiler le délinquant politique à un délinquant de droit commun. Avant la loi du 15 juillet 1970, le détournement d'aéronef n'était pas punissable en droit français : à la rigueur, l'article 307 du Code pénal, ayant trait aux mesures verbales faites avec ordre sous conditions, était applicable ; mais la sanction prévue, une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 500 à 1 800 francs, ne semblait pas appropriée au détournement d'aéronef. Un jugement du tribunal de grande instance de Corbeil avait, le 12 mars 1969, condamné les auteurs d'un détournement d'aéronef sous le chef de violences et voies de fait avec préméditation et de détention illégale d'armes. Mais la peine ne s'était élevée, à défaut de texte spécial, qu'à quelques mois de prison, bien que le tribunal ait reconnu que « ... cette action comportait de grands dangers, qu'elle fut de nature à . compromettre et avait compromis la sécurité de l'aéronef, de personnes à bord et de la navigation aérienne... »

Devant cette carence législative et devant l'augmentation considérable des détournements fut votée, le 15 juillet 1970, une loi qui insérait dans le Code pénal un article 462 spécifiant ce type d'infraction. Étendues ensuite à d'autres cas, des dispositions se retrouvent dans l'article 224-6 du nouveau Code pénal, lequel punit « le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place [...] de vingt ans de réclusion criminelle ». Cette infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité « lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie, ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes ».

La loi de 1970 exigeait que l'avion fût en vol, ce qui souleva des difficultés d'interprétation, nombre de détournements ayant en effet lieu alors que l'aéronef est encore sur la piste d'envol ; la loi ne s'appliquait-elle pas alors, sous prétexte que l'avion n'était pas à proprement parler en vol . Pour pallier cette insuffisance, la loi du 5 juillet 1972 précisait qu'« un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord. » Le nouveau Code pénal de 1992 ne mentionne plus le vol comme élément constitutif de l'infraction. Les tribunaux français sont compétents pour connaître du délit dans tous les cas s'il a été commis à bord d'aéronefs français ; si le délit a été commis à bord d'un aéronef étranger, la loi française demeure cependant compétente lorsque l'auteur de l'infraction est français, lorsque la victime est française (donc dés qu'il y a un Français à bord), lorsque l'avion a atterri en France.

Mais un détournement d'aéronef est susceptible de susciter de nombreux conflits de compétence internationale, d'origine tant juridique que politique. Aussi les conventions internationales se sont-elles multipliées. La première est celle de Tokyo (14 septembre1963), ralliée par la France le 11 juillet 1969 et rendue applicable en France le 19 février 1971. On y retrouve les mêmes termes que dans la loi française, mais la formule « les États contractants prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l'aéronef au commandant légitime » (art. l1) est dénuée de portée. Aussi deux nouvelles conventions ont-elles été signées, qui contiennent des clauses pénales, le 16 décembre 1970 à La Hayes, et surtout, à quelques jours d'intervalle, à Montréal où cinquante États, dont la France, furent signataires.

Enfin, la convention d'extradition réciproque, signée le 8 avril 1971 entre la France et les États-Unis, a une incidence sur notre sujet puisque parmi les causes classiques d'extradition (abus de confiance, escroquerie, vols, recels, enlèvement de mineurs, infraction à la législation concernant les stupéfiants, banqueroute) est prévue la révolte à bord d'un aéronef contre l'autorité du commandant de bord et le fait de s'emparer ou d'exercer le contrôle d'un aéronef par violence ou menace de violence.

Dans une perspective communicationnelle, le noyaux central du détournement devrait être formé par la négociation bilatérale, puisque c'est là que la rationalité s'exerce et que la violence devient échange ou palliatif, or, le dénouement des événements ne correspond pas à une logique du marchandage dans lequel les intéressés, appliquant les mêmes règles du jeu, trouvent une solution de compromis.

2-3-1 Cadre juridique aéronautique

La Convention

de TOKYO

Née en 1963, mais appliquée

à partir de 1969 intitulée :

« Convention relative aux

infractions et à certains actes illicites survenant à bord

des aéronefs ».

Cette convention s'applique d'une

manière très large à des actes qui peuvent compromettre

la sécurité de l'avion, des personnes, des biens embarqués,

du bon ordre et de la discipline à bord.

La Convention

de LA HAYE

Née en 1970 entrée

en vigueur en 1971, intitulée :

« Convention pour la répression

et la capture illicite d'aéronefs »

Cette convention renforce les dispositions

peu contraignantes de celles de Tokyo en ce qui concerne les sanctions

appliquées à l'auteur du délit.

La Convention

de MONTREAL

Née en 1971, entrée

en vigueur en 1973, intitulée :

« Convention pour les représailles

des actes illicites dirigés contre la sécurité de

l'aviation civile »

Cette convention est formulée

de manière similaire à la précédente, puisque

complémentaire, elle traite en sus du maniement des explosifs.

La Convention

EUROPEENNE

Née en 1977 et traitant de

tous les actes de terrorisme y compris ceux aériens.

Elle se limite aux états

membres de la CEE et vise à renforcer leur confiance réciproque,

eu égard à la qualité des règles de compétence

et de conduite civilisée qu `elle impose à tous.

L'OACI au niveau mondial, dont le

siége est à Montréal (Canada), est chargée

de promulguer et faire appliquer les conventions signées et approuvées

par l'assemblée générale, (actuellement 184 pays )

.

L'influence des conventions sur

les actes de terrorisme . Il est indéniable que chaque convention

signée et appliquée, a dans le temps eu une influence positive

sur les actes que ces conventions cherchaient à éliminer,

tout du moins à infléchir la courbe.

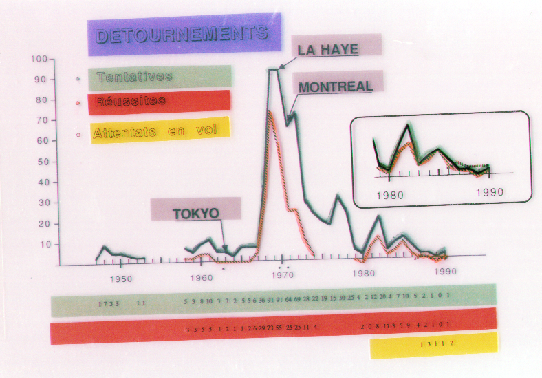

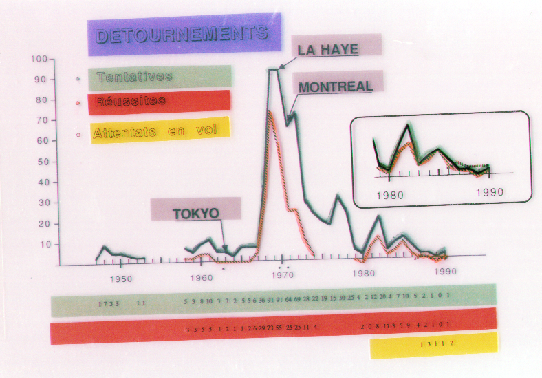

Ce tableau montre les résultats de l'application de Conventions sur les actes de pirateries aérienne ,

En Jaune le nombre d'attentats en vol,

En vert les tentatives de détournements, en rouge le nombre de réussite.

L'application des conventions de Tokyo, puis celle de Montreal et de La HAYE , ont fait singulièrement baisser le nombre de détournement, mais paradoxalement ont fait augmenter le nombre d'attentats en vol entre 1980 et 1990

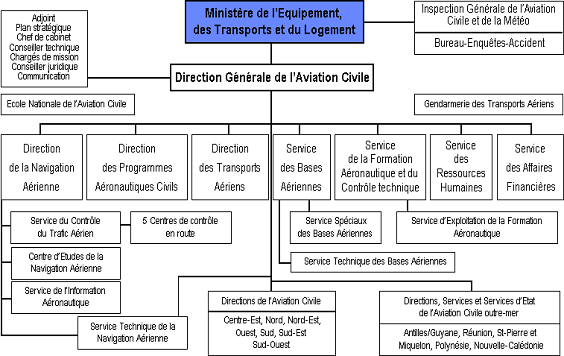

2-3-2 En France, le rôle de la DGAC29

La Direction générale

de l'aviation civile (DGAC) est l'une des grandes directions techniques

du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

Ses missions consistent soit à

assurer directement l'intervention de l'Etat dans le secteur de l'aéronautique

civile, soit à garantir la cohérence d'ensemble de l'action

des services de l'Etat dans les domaines très variés que

ce secteur recouvre : transport aérien, construction aéronautique,

navigation aérienne, sécurité technique, sûreté

, développement et insertion des plates-formes aéroportuaires,

etc..

La diversité des actions de la DGAC est évidente à la lecture du texte officiel qui définit les missions de la DGAC (article 13 du décret n° 85-659 modifié du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports) :

La Direction Générale de l'Aviation Civile DGAC :

Assure la sécurité

et la régularité de la navigation aérienne;

Elabore les programmes de recherche,

d'étude et de construction relatifs aux aéronefs civils et

aux systèmes de navigation aérienne et en suit l'exécution;

Est responsable de la création,

de l'aménagement et de l'entretien de l'infrastructure aéronautique

et administre le domaine aéronautique en fonction des besoins civils

et militaires;

Contrôle la gestion et

le fonctionnement des équipements économiques et commerciaux

des aéroports;

Elabore les programmes de développement

de l'aviation civile, contrôle et coordonne du point de vue administratif,

économique et commercial l'exploitation et l'équipement des

activités aéronautiques;

Est chargée de l'ensemble

des questions relatives à la formation aéronautique, de l'établissement

et de l'application de la réglementation relative à la construction,

à l'entretien et à l'exploitation des aéronefs civils;

Définit et met en oeuvre

la politique sociale dans le domaine de l'aviation civile;

Prépare et conduit les

actions internationales dans les domaines ci-dessus;

Assure la gestion des moyens

en matériels et en personnel des services centraux et extérieurs

qui lui sont propres, à l'exception de ceux gérés

par la direction du personnel et des services.

Assure la gestion des personnels

relevant des statuts communs à la direction générale

de l'aviation civile et à l'établissement public Météo

France.

Elle comprend :

La direction de la navigation

aérienne;

La direction des programmes aéronautiques

civils;

La direction des transports aériens

;

Le service des bases aériennes;

Le service de la formation aéronautique

et du contrôle

Le service des ressources humaines

;

Le service des affaires financières

.

Pour accomplir ces missions,

sur l'ensemble du territoire national (métropole, départements,

territoires et collectivités territoriales d'outre-mer) mais aussi

dans les zones d'espace aérien que la communauté internationale

a confiées à la France; la DGAC a progressivement mis en

place une organisation proche du terrain (cf. pages " organigramme " et

" implantation géographique ").

Elle a pu aussi, grâce

à des modes de financement (taxes spécifiques au transport

aérien, redevances pour prestations de service rendues aux usagers,

notamment) directement liés à l'évolution quantitative

et qualitative de l'aéronautique civile, et particulièrement

du transport aérien, disposer des moyens humains et techniques indispensables

pour faire face à l'expansion très rapide du transport aérien

des quinze dernières années

30

ORGANIGRAMME

![]()

« SURETE31»

Définition et mission selon

la réglementation

Les mesures préventives

prises par les pouvoirs publics dans les aéroports afin d'assurer

la sûreté des vols reposent sur différents contrôles

effectués sur les passagers, leurs bagages (de cabine comme ceux

destinés à être embarqués dans les soutes),

le fret, les aéronefs, les accès aux zones sensibles sur

les aéroports, les personnes autorisées à circuler

dans ces zones.

Différents textes législatifs

et réglementaires sont venus au fil du temps apporter aux administrations

les habilitations nécessaires pour autoriser et organiser les contrôles

nécessaires.

Les administrations (services

de la police aux frontières, des douanes et de la gendarmerie) interviennent

soit comme opérateurs directs (par le biais de leurs effectifs)

pour l'exécution des contrôles, soit, et c'est la tendance

qui se généralise, comme superviseurs de personnels privés

mis en place dans les aéroports par les gestionnaires et quelques

fois par les compagnies aériennes.

Confortée par des directives

claires de son ministre

de tutelle, la direction générale de l'aviation civile

joue dans le dispositif un rôle clé :

de promotion et développement

des mesures de sûreté,

de coordination sur le terrain

de l'action de toutes les administrations concernées,

dans l'élaboration de

la réglementation,

dans l'acquisition des équipements

nécessaires pour les contrôles,

dans la mise à niveau

des installations aéroportuaires.

Les contrôles des passagers

et de leurs bagages nécessitent des équipements spécifiques

de détection :

portiques magnétiques

pour la détection d'armes éventuelles sur les passagers,

équipements de détection

radioscopique pour la recherche d'armes et d'explosifs dans les bagages.

Grâce à une ligne

de crédits spécifiques qu'il gère, le service des

bases aériennes établit chaque année un programme

d'acquisition de ces matériels. L'acquisition proprement dite est

confiée au service technique des bases aériennes.

Outre la mise à disposition

d'agents de sûreté qui viennent en complément des effectifs

de l'Etat pour l'exécution des tâches matérielles liées

aux mesures, les gestionnaires d'aéroports se voient confier les

aménagements indispensables dans les installations dont ils assurent

l'exploitation. En particulier, le contrôle des bagages de soute

impose des travaux substantiels d'intégration des équipements

fournis par la DGAC aux fins de détection des explosifs dans les

bagages de soute.

A compter du 1er juillet

1999, les gestionnaires d'aéroports disposent, pour le financement

de leurs actions en matière de sûreté, des ressources

procurées par une taxe instaurée sur les billets d'avion.

La sûreté du fret

aérien repose sur un dispositif législatif et réglementaire

qui lui est propre. La loi impose au transporteur aérien d'effectuer

une visite de sûreté du fret qu'il transporte sauf si ce fret

lui est remis par une entreprise agréée par l'Etat en tant

" qu'expéditeur connu ".

Ce nouveau dispositif, tout en

évitant des contrôles systématiques difficilement concevables

avec l'activité du transport aérien de fret, permet de réduire

les risques d'interventions illicites visant à attenter à

la sûreté des vols sur toute la chaîne, entre le dépôt

initial des colis par les clients et l'embarquement de ces colis à

bord des avions. Pour ce faire, chaque acteur (transitaire ou société

d'assistance), couvert par un agrément " expéditeur connu

", s'engage à respecter une démarche qualité visant

à minimiser les risques d'introduction d'engins explosifs par des

tiers, dans les colis dont il a la charge ; à ce titre, il doit

notamment sécuriser ses locaux et effectuer, dans les cas répertoriés

et dans le respect des directives de l'Etat, des contrôles physiques

sur la marchandise.

2-4 La sûreté et la prévention dans le transport aérien

Rappelons brièvement les faits : Coquerel, propriétaire d'un petit terrain situé en face d'un hangar pour dirigeables construit par Clément Bayard, vivait en relative « mésintelligence » avec son voisin aviateur. Pour délimiter sa propriété, rendre difficiles les man_uvres des dirigeables au décollage et à l'atterrissage et par la même occasion augmenter l'intérêt de son voisin à acquérir son terrain, Coquerel planta en face de la porte du hangar, deux carcasses en bois, d'une hauteur de 10 à 11 mètres, surmontées de quatre piquets en fer de 2 à 3 mètres de hauteur. Durant l'année 1912, lors d'une man_uvre près du sol, un des dirigeables de Clément Bayard heurta cette « clôturé » ce qui provoqua des déchirures sur son enveloppe en tissu. Estimant qu'il y avait abus de droit et une intention visiblement malveillante, Clément Bayard décida d'agir en justice contre Coquerel. Le 19 février 1913, le Tribunal civil de Compiègne, par son arrêt célèbre, confirmé par la Cour d'appel, condamna Coquerel et adopta, de ce fait, l'interprétation relativiste de l'article 552 du Code civil . Ce fut, à ma connaissance, le premier cas d'intervention illicite dirigée contre l'aviation civile en France et probablement dans le monde.

Plus prés de nous, vers les années cinquante, un autre cas d'intervention illicite, resté fort heureusement en l'état de projet, fut la célèbre affaire du « Capucin Gourmand ». Excédé de voir sa clientèle fuir son établissement à cause du bruit des avions, le gérant du « Capucin Gourmand », hôtel situé à la frontière franco-suisse prés de l'aéroport de Genève, avait écrit à la direction de cet aéroport pour avertir qu'il avait l'intention de placer au-dessus de son hôtel, des ballonnets, gonflés au gaz d'éclairage et retenus au sol par des câbles d'acier.

S'agissant bien d'un acte d'intervention illicite (sans implication politique), dirigé contre le transport aérien civil, l'hôtelier fut aussitôt poursuivi et condamné pour « menace écrite de mort » par le Tribunal correctionnel de Nantua, le 12 février 1954 . La Cour d'appel de Lyon, statuant le 9 juillet 1954, infirma ce jugement à juste titre . En effet, le délit de menaces de mort par écrit n'était pas réalisé, car la lettre écrite par l'hôtelier ne comportait pas la volonté exprimée d'exécuter un attentat contre les personnes. Comme le souligna la Cour, il y avait « menaces d'entraver la circulation aérienne » ce qui ne constituait pas, à l'époque, une infraction pénale dans le système juridique français .

À l'exception de ces deux affaires quelque peu pittoresques, et de deux ou trois cas d'espèces, les premiers actes d'intervention illicite dirigés contre la sûreté du transport aérien de passagers ont eu lieu en Europe, par des personnes voulant fuir le bloc socialiste pour se réfugier à l'ouest.

Effectuées le plus souvent sans violence physique, ces affaires ont malheureusement bénéficié de la discrète bienveillance des gouvernements de l'ouest, voyant là l'occasion de prouver, à ceux qui en douteraient encore, de quel côté se trouvait la vraie liberté. Cette attitude « neutre » a servi, les médias aidant, à brosser un portrait plutôt sympathique et positif du fugitif, devenu... pirate.

De 1954 à 1957, aucune intervention illicite n'a pu être relevée. Il nous faudra attendre 1958, pour que le phénomène réapparaisse, sur le continent américain cette fois, en relation directe avec les événements de Cuba. Il connaîtra, dès lors, une ampleur grandissante ainsi qu'une mutation. Jusqu'alors, l'aéronef capturé représentait, pour l'auteur de l'infraction, essentiellement un moyen de transport rapide vers d'autres cieux. Avec la période américaine du phénomène, l'aéronef devient peu à peu un moyen d'affirmation, d'expression et d'extorsion. Le 1er novembre 1958, un avion des lignes aériennes cubaines, capturé en vol par des partisans de Fidel Castro, s'écrase à l'atterrissage. 17 personnes trouvèrent la mort dans cet accident et l'affaire fit à l'époque la « Une » de tous les journaux.

Compte tenu de l'importance que les médias commencèrent à consacrer à ce genre d'événement, les passagers, l'équipage et l'aéronef se sont transformés graduellement en monnaie d'échange et un formidable moyen de pression politique.

À partir de 1968, le phénomène, devenu « terrorisme aérien », regagne l'Europe, conséquence directe du conflit « Israël-Pays Arabes ». Aujourd'hui, « il n'y a plus d'incidents impliquant des Cubains désireux de rentrer chez eux, ou des tentatives d'extorsion de fonds. »

Les détournements sont maintenant des actes politiques prémédités commis par des terroristes prêts à tuer pour s'assurer une audience mondiale grâce aux satellites de télévision. La plupart du temps la responsabilité d'un État est engagée » .

Lorsqu'un événement d'actualité propulse sur le devant de la scène un acte d'intervention illicite avec son lot de massacres et d'horreur, comme toutes les affaires de terrorisme, il est, et ce à plusieurs titres, très difficile de faire à chaud une analyse objective et précise. Une telle analyse n'est par ailleurs souhaitée par personne sur le moment. La demande d'information aussi bien au niveau du public que celui de la presse concerne le direct ; l'émotion l'emportant toujours sur la raison ce qui compte le plus à ce stade est la forme et non le fond. Les véritables spécialistes et les analystes en matière de sûreté le savent ; ils connaissent parfaitement la complexité des affaires liées au terrorisme international, les pièges de l'affirmation facile et péremptoire ainsi que les dangers de la surmédiatisation.

Au sein des gouvernements concernés,

les états majors de crise distribuent rapidement les rôles

; les pouvoirs publics devront gérer la crise de façon polychrome

et sur deux plans simultanément à savoir, temporisation,

inertie et attente d'une part, action déterminée, brève

et violente d'autre part. Par un subtil dosage de douceur et de fermeté,

il s'agit quel qu'en soit le passif accumulé de nouer le dialogue

avec les preneurs d'otages, leurs éventuels commanditaires et/ou

organisation et sympathisants, et parallèlement agir concrètement

en étudiant divers scénarios et possibilités d'intervention

parfois même en marge du droit.

26Termes les plus utilisés en matière de détournement d'avion , ce qui dénote une certaine difficulté à définir vraiment l'acte de piraterie aérienne

27UTA 172 victimes , PA 103 Lockerbee (voir récit complet de l'attentat), Air India 300 victimes

28Organisation Internationale de l'Aviation Civile siégeant MONTREAL (Canada)

29Direction Générale de l'Aviation Civile

30Définition et mission de la DGAC , site Internet DGAC.fr

31Définition donnée par la DGAC missionnée par le Ministère des Transports

32C'est

le premier cas connu en France